Körperbau, Merkmale & Anatomie

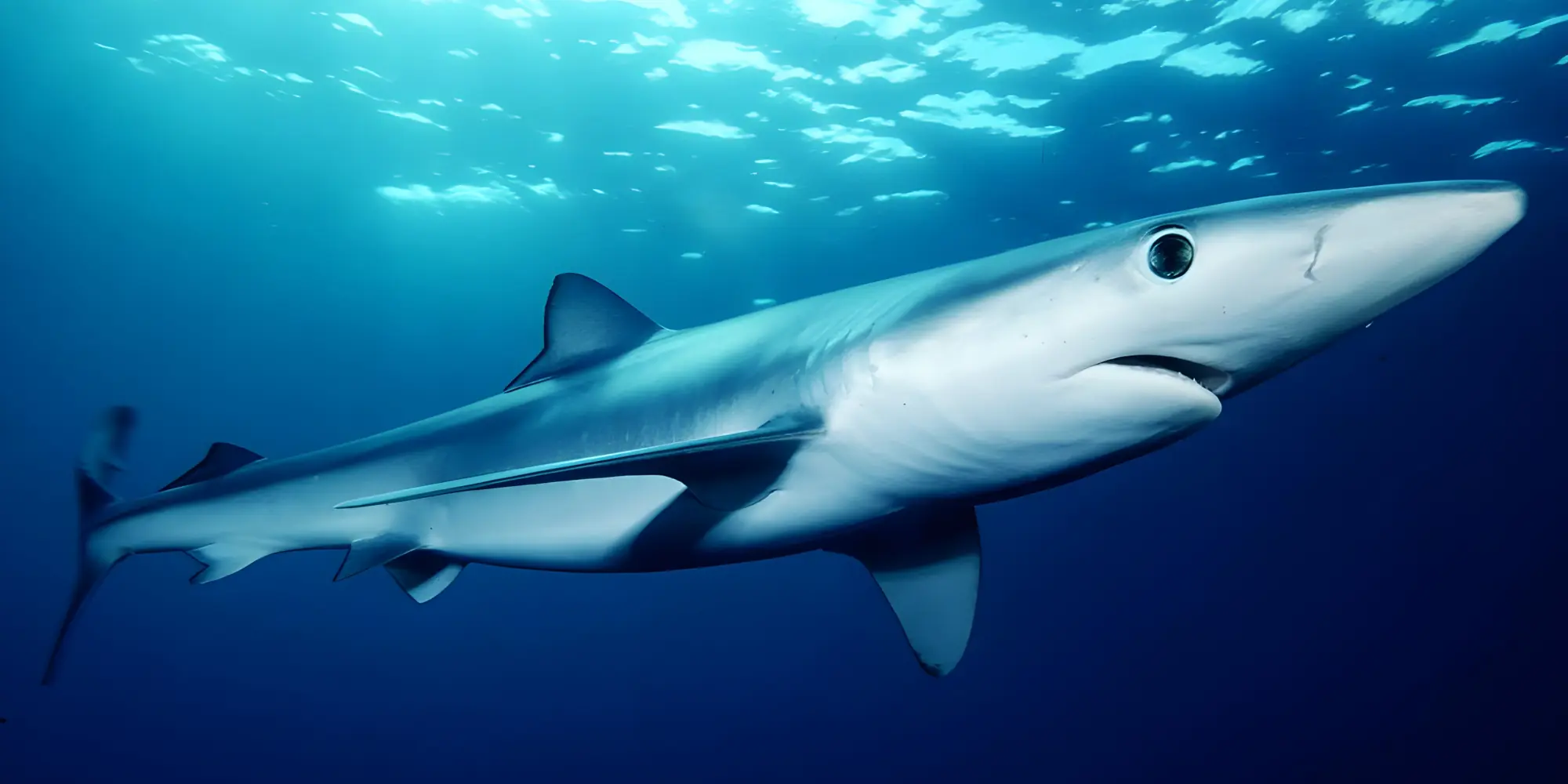

Der Blauhai (wissenschaftlich Prionace glauca) ist eine der bekanntesten und elegantesten Haiarten der Weltmeere. Mit seinem stromlinienförmigen Körper und der charakteristischen bläulichen Färbung ist er nicht nur optisch auffällig, sondern auch ein faszinierendes Beispiel für die perfekte Anpassung an das Leben in der Hochsee.

Allgemeine Merkmale des Blauhais

Erscheinungsbild und Färbung

Der Blauhai verdankt seinen Namen seiner intensiven, metallisch schimmernden Färbung: Die Oberseite ist leuchtend bläulich bis stahlblau, während die Unterseite hellgrau bis fast weiß ist. Dieses Farbspiel dient als Tarnung im offenen Ozean – von oben verschmilzt er mit der dunkleren Tiefe, von unten mit dem hellen Licht der Wasseroberfläche.

Körperbau

Blauhaie sind langgestreckt und äußerst schlank, was ihnen eine hohe Wendigkeit und Geschwindigkeit im Wasser verleiht. Sie erreichen im Durchschnitt eine Länge von 2 bis 3 Metern, wobei Weibchen tendenziell größer werden als Männchen. Die Körperform ist perfekt auf das pelagische Leben abgestimmt – also auf das Leben im offenen Meer, fernab des Meeresbodens.

Anatomische Besonderheiten

Kopf und Schnauze

Der Kopf des Blauhais ist langgezogen und spitz, mit großen, runden Augen, die hervorragend an die Lichtverhältnisse in tieferen Wasserschichten angepasst sind. Die Schnauze ist relativ lang, was ihm bei der Jagd nach schnellen Beutetieren wie Tintenfischen, Makrelen oder Sardinen zugutekommt.

Zähne

Typisch für den Blauhai ist das Zahnmuster mit scharfen, dreieckigen Zähnen, die leicht nach hinten gebogen sind. Diese Form ermöglicht es, Beute effektiv zu fassen und festzuhalten. Die Zähne sind in mehreren Reihen angeordnet und werden bei Verlust schnell ersetzt – ein typisches Merkmal aller Haie.

Oberkiefer des Blauhais

Gebiss des Blauhais, Luca Oddone, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Unterkiefer des Blauhais

Flossen

Der Blauhai besitzt:

- Eine markant lange, sichelförmige Brustflosse

- Eine relativ kleine erste Rückenflosse (Dorsalflosse), die weiter hinten sitzt als bei vielen anderen Haiarten

- Eine zweite, kleinere Rückenflosse in der Nähe des Schwanzes

- Eine asymmetrische Schwanzflosse (Heterozerkal), bei der der obere Lobus deutlich länger ist – ein typisches Merkmal für schnelle Schwimmer

Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen

Größe und Gewicht

Ein auffälliger Unterschied zwischen den Geschlechtern besteht in der Körpergröße: Weibliche Blauhaie werden im Schnitt größer und schwerer als männliche Artgenossen. Während Männchen selten über 2,5 Meter hinauswachsen, erreichen Weibchen oft Längen von über 3 Metern.

Hautstruktur

Weibchen besitzen eine dickere Haut als Männchen – ein evolutionäres Merkmal, das sie vor Verletzungen während der Paarung schützt. Männliche Blauhaie beißen sich während des Paarungsakts in die Flanken der Weibchen, was zu teils tiefen Bisswunden führen kann. Die dickere Haut dient also als natürlicher Schutzmechanismus.

Geschlechtsorgane

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal sind die sogenannten Klaspern – paarige Begattungsorgane, die sich bei den Männchen an den Innenseiten der Bauchflossen befinden. Weibchen besitzen diese Strukturen nicht. Diese Unterscheidung ermöglicht eine eindeutige Geschlechtsbestimmung bei Sichtung oder Fang. Weibchen besitzen paarige Uteri; Männchen verfügen über Klaspern zur inneren Befruchtung.

Anpassung an den Lebensraum

Blauhaie sind hoch spezialisierte Jäger, die sich durch eine Vielzahl anatomischer Anpassungen auszeichnen. Ihr schlanker Körper reduziert den Wasserwiderstand, ihre gut entwickelte Muskulatur erlaubt schnelle Sprints, und ihre Sinne – insbesondere Geruch und Seitenlinienorgan – ermöglichen das Aufspüren von Beute über große Distanzen).

Verbreitung & Lebensraum

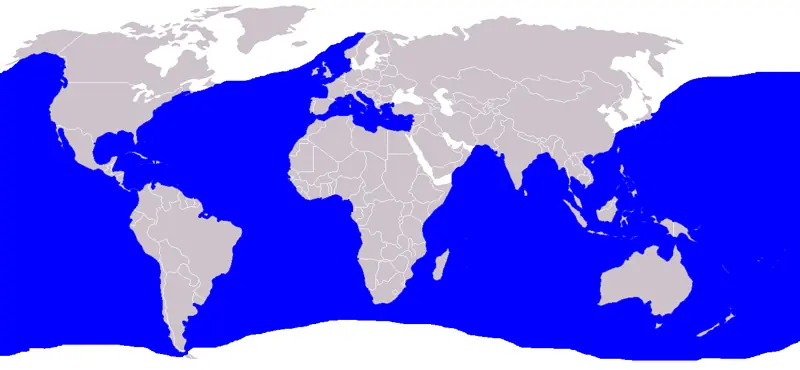

Der Blauhai (Prionace glauca) ist ein pelagischer Großhai mit zirkumglobaler Verbreitung in gemäßigten und tropischen Meeresregionen. Er kommt von etwa 70° nördlicher Breite bis 55° südlicher Breite vor und bewohnt alle großen Ozeane. Bekannte Vorkommen liegen unter anderem im Nord- und Südatlantik (Neufundland bis Argentinien; Norwegen bis Südafrika einschließlich Mittelmeer), sowie im Indopazifik (Ostafrika bis Japan und Australien; im Pazifik bis Chile). Polarregionen meidet der Blauhai.

Weltweite Verbreitung

Ein Bewohner gemäßigter und tropischer Gewässer

Der Blauhai ist nahezu in allen Ozeanen der Welt anzutreffen. Er bevorzugt gemäßigte bis tropische Gewässer und meidet lediglich die polaren Zonen. Besonders häufig kommt er im Atlantik, Pazifik und Indischen Ozean vor. Auch im Mittelmeer ist er ein regelmäßiger, wenn auch mittlerweile seltener Gast.

Vorkommen im Atlantik

Im Atlantischen Ozean reicht sein Verbreitungsgebiet von Norwegen bis nach Südafrika und von Kanada bis nach Argentinien. Vor allem der Nordatlantik spielt eine bedeutende Rolle, da der Blauhai hier sowohl für wissenschaftliche Studien als auch für den Fischfang von Interesse ist.

Pazifische und Indische Ozeane

Im Pazifik wird der Blauhai regelmäßig vor der Küste Japans, Australiens, Kaliforniens und Chiles gesichtet. Auch im Indischen Ozean erstreckt sich sein Lebensraum über weite Strecken, etwa vor der Ostküste Afrikas und rund um die Inseln im Indischen Ozean.

Lebensraum des Blauhais

Hochseebewohner mit großem Aktionsradius

Der Blauhai bevorzugt das offene Meer, die sogenannte pelagische Zone. Dabei bewegt er sich zumeist in Tiefen von 100 bis 350 Metern, taucht jedoch gelegentlich auch bis zu 1000 Meter tief. Er gilt als einer der aktivsten Hochseehaie und legt weite Strecken zurück, teils über Tausende Kilometer.

Temperatur und Umgebung

Bevorzugt werden Wassertemperaturen zwischen 12 und 25 Grad Celsius. In diesen Bereichen findet der Blauhai ideale Bedingungen zur Nahrungssuche und Fortpflanzung. Kalte Regionen werden hingegen gemieden, was seine Abwesenheit in arktischen Gewässern erklärt.

Wanderverhalten

Der Blauhai ist ein ausgeprägter Wanderer. Jährlich legt er saisonale Wanderungen zurück, etwa um kühlere oder wärmere Gewässer aufzusuchen oder um Fortpflanzungsgebiete zu erreichen. Diese Mobilität macht ihn besonders anfällig für internationale Fischereipolitik und Umweltveränderungen.

Ökologische Bedeutung und Schutzstatus

Als Raubfisch an der Spitze der Nahrungskette erfüllt der Blauhai eine wichtige Rolle im marinen Ökosystem. Er hält die Populationen kleinerer Fische und Kopffüßer im Gleichgewicht. Gleichzeitig ist er durch Überfischung und Beifang bedroht, was in einigen Regionen bereits zu drastischen Bestandsrückgängen geführt hat.

Fortpflanzung

Der Blauhai bringt, wie viele Requiemhaie, lebende Junge zur Welt (vivipar) und versorgt seine Embryonen im Mutterleib über eine Dottersack-Plazenta. Die Reproduktionsrate dieses pelagischen Großhais ist vergleichsweise hoch: In einzelnen Würfen werden oft mehrere Dutzend Jungtiere geboren. Die Fortpflanzung verläuft dabei zyklisch; nach Erreichen der Geschlechtsreife (Männchen ab ca. 4–5 Jahre, Weibchen ab ca. 5–7 Jahre) kann ein Weibchen in der Regel jährlich oder in einigen Fällen auch nur alle zwei Jahre Junge zur Welt bringen.

Paarungsverhalten

Die Paarung des Blauhais ist durch ein kräftiges Umklammern gekennzeichnet. Männchen führen ihr Klammerorgan (Klasper) in das Weibchen ein und halten es oft mit den Zähnen am Körper fest. Dabei beißt das Männchen typischerweise in die Rücken- oder Brustflossen des Weibchens, um Halt zu gewinnen. In der Folge besitzen erwachsene Weibchen im Bereich dieser Flossen eine deutlich dickere Haut als Männchen – ein Schutzmechanismus gegen Verletzungen durch Bissspuren früherer Paarungen. Die Paarung selbst wurde bisher nur selten direkt beobachtet, doch die dicken, narbigen Hautstellen bei Weibchen und die noch lebend geborenen Jungtiere bestätigen den beschriebenen Paarungsvorgang.

Tragzeit und Trächtigkeitsdauer

Nach der Befruchtung entwickeln sich die Embryonen etwa neun bis zwölf Monate im Mutterleib. Die Tragezeit (Trächtigkeitsdauer) liegt somit im mittleren Jahresbereich, wodurch sich die Geburt typischerweise auf das Frühjahr oder den Sommer verschiebt. Während dieser Zeit ernähren sich die Junghaie über eine Dottersack-Plazenta, die ihnen Nährstoffe zuführt. Nach rund einem Jahr Trächtigkeit wird das Weibchen soweit entwickelt Jungtiere zur Welt bringen.

Wurfgröße und Jungtiere

Die Wurfgröße beim Blauhai ist sehr variabel. Üblich sind Würfe mit mehreren Dutzend Jungtieren: Ein Blauhai-Weibchen bringt im Durchschnitt etwa 15 bis 30 Junge zur Welt, in Extremfällen wurden aber über hundert Nachkommen in einem Wurf dokumentiert. Kleinere Weibchen bringen entsprechend weniger Junge zur Welt, größere und erfahrenere Weibchen können deutlich mehr Embryonen tragen. Bei der Geburt sind die Jungtiere bereits relativ groß: Sie messen etwa 35 bis 50 Zentimeter und ähneln im Miniaturformat bereits erwachsenen Haien. Damit sind sie von Anfang an weitgehend selbstständig und können sofort jagen und reagieren.

Geburtsorte und Kinderstuben

Blauhaie bringen ihre Jungen nicht in flachen Küstengewässern zur Welt, sondern in der offenen Hochsee. Ihre sogenannten Kinderstuben (Geburts- und Aufzuchtgebiete) liegen oft in nahrungsreichen Übergangszonen des Ozeans. Untersuchungen zeigen, dass Jung-Blauhaie ihre ersten Lebensjahre in größeren Meeresgebieten verbringen, fernab von Küsten. So wurde etwa ein großes „Kinderstuben“-Gebiet im Nordatlantik bei den Azoren identifiziert, in dem junge Haie etwa zwei Jahre verbleiben. In diesen offshore-Nurseries können sich die Jungtiere zunächst ungestört entwickeln. Tatsächlich kehren sowohl weibliche als auch männliche Blauhaie regelmäßig in solche Gebiete zurück, um sich dort zu paaren und Junge zur Welt zu bringen. Auch Gewässer vor dem westlichen Europa und Nordwestafrika gelten als wichtige Geburtsregionen für Blauhaie. In den deutschen Gewässern hingegen werden Geburten in der Regel nicht beobachtet, da die Tiere hier meist nur auf Wanderung sind.

Ernährung & Feinde

Der Blauhai ist ein aktiver Räuber mit einer vielfältigen Ernährung, die je nach Standort variieren kann. Im Allgemeinen besteht seine Hauptnahrung aus kleinen Knochenfischen wie Heringen, Sardinen und Makrelen sowie aus Weichtieren wie Tintenfischen, Sepien und pelagischen Kraken.

Beutetiere des Blauhais

Studien zeigen, dass Blauhaie in verschiedenen Regionen unterschiedliche Beutetiere bevorzugen. Zum Beispiel wurde in den Gewässern vor Brasilien festgestellt, dass Blauhaie im südlichen Bereich unter anderem Bartenwale, Knochenfische wie Ruvettus pretiosus und Arioma bondi sowie verschiedene Weichtiere wie Histioteuthis spp., Cranchiidae und Ocythoe tuberculata fressen. Im nordöstlichen Bereich Brasiliens gehören zu ihrer Nahrung Knochenfische wie Alepisaurus ferox und Gempylus serpens sowie Weichtiere wie Histioteuthis spp. und Tremoctopus violaceus. Darüber hinaus wurden Vögel, darunter Puffinus gravis, in den Mägen von Blauhaien aus beiden Regionen gefunden.

Blauhaie sind auch bekannt dafür, größere Beute zu fressen, einschließlich anderer Haie und Aas von Säugetieren wie Wal- und Delfinfleisch und -fett. In manchen Fällen wurden sie dabei beobachtet, wie sie Seevögel und sogar Kabeljau aus Schleppnetzen fraßen. Sie ernähren sich rund um die Uhr, mit erhöhter Aktivität in der Nacht.

Blauhaie arbeiten oft zusammen, um Fischschwärme zu treiben, was es ihnen erleichtert, ihre Beute zu fangen. Ihre dreieckigen Zähne und ihre hohe Schwimmgeschwindigkeit sind ideal, um flüchtige Beute wie Tintenfische und Fische zu fangen. Diese kooperative Jagdstrategie unterstreicht ihre soziale Intelligenz und Anpassungsfähigkeit.

| Region | Hauptbeutetiere | Zusätzliche Beutetiere |

|---|---|---|

| Südliches Brasilien | Bartenwale, Ruvettus pretiosus, Arioma bondi, Histioteuthis spp., Cranchiidae, Ocythoe tuberculata | Seevögel (Puffinus gravis), Krustentiere |

| Nordöstliches Brasilien | Alepisaurus ferox, Gempylus serpens, Histioteuthis spp., Tremoctopus violaceus | Seevögel (Puffinus gravis) |

Fressfeinde und Bedrohungen

Trotz ihrer Rolle als Spitzenprädatoren in vielen Ökosystemen haben Blauhaie selbst natürliche Fressfeinde. Größere Haie wie der Weiße Hai (Carcharodon carcharias), der Tigerhai (Galeocerdo cuvier) und der Kurzflossen-Mako (Isurus oxyrinchus) jagen junge und kleinere Blauhaie.

Auch Killerwale (Orcinus orca) sind bekannt dafür, Blauhaie zu jagen. Darüber hinaus wurden einige Meeressäuger wie Kalifornische Seelöwen (Zalophus californianus), Nördliche See-Elefanten (Mirounga angustirostris) und Südafrikanische Seebären (Arctocephalus pusillus) dabei beobachtet, wie sie Blauhaie fressen.

Blauhaie können auch verschiedene Parasiten beherbergen, darunter Bandwürmer wie Pelichnibothrium speciosum, die sie durch das Fressen von Zwischenwirten wie Mondfischen (Lampris guttatus) und Langnasen-Lanzettfischen (Alepisaurus ferox) aufnehmen. Forschungen deuten darauf hin, dass Fressfeinde Blauhaie oft von hinten angreifen und dabei die Schwanzflosse ins Visier nehmen, was ihre Flucht erschwert.

| Fressfeind | Beschreibung |

|---|---|

| Weißer Hai (Carcharodon carcharias) | Größerer Hai, der kleinere Blauhaie jagt |

| Tigershai (Galeocerdo cuvier) | Opportunistischer Räuber, der junge Blauhaie angreift |

| Kurzflossen-Mako (Isurus oxyrinchus) | Schneller Hai, der Blauhaie jagt |

| Killerwal (Orcinus orca) | Bekannt für Angriffe auf Blauhaie |

| Meeressäuger | Kalifornische Seelöwen, Nördliche Elefantensiegel, Kap-Fellrobben |

| Parasiten | Bandwürmer wie Pelichnibothrium speciosum |

Interaktion mit Menschen

Begegnungen des Blauhais mit dem Menschen

Unter normalen Bedingungen findet die Begegnung von Menschen mit dem Blauhai meist auf hoher See statt. Blauhaie leben überwiegend in pelagischen Gewässern und kommen kaum in küstennahen Habitaten vor. Wenn Taucher, Schnorchler oder Angler einem Blauhai begegnen, verläuft dies in der Regel harmlos: Der Hai gilt als neugierig und wenig aggressiv und nähert sich meist langsam aus Interesse. Im Allgemeinen erkennt ein Blauhai schnell, dass Menschen keine typische Beute sind, so dass Zwischenfälle selten eskalieren.

Beim Tauchen und Schnorcheln

Beim Tauchen im offenen Meer – zum Beispiel vor den Azoren – können Blauhaie Tauchteams umkreisen. Die Tiere nähern sich nach anfänglicher Zurückhaltung oft vorsichtig und inspizieren die Taucher mit ihren feinen Sinnesorganen. Während eines typischen Tauchgangs sind oft fünf bis fünfzehn Blauhaie zu beobachten, die sich langsam zwischen den Tauchern und dem Boot bewegen. Auch Speerfischern sind Blauhaibegegnungen möglich: In Klartauchgebieten locken Speisefische – oder das beim Tauchen mitgeführte Fangmaterial – die Haie an. Insgesamt läuft die Mensch-Hai-Interaktion hier meist ruhig ab, da Blauhaie Menschen kaum als Beute wahrnehmen. Ein geringes Restrisiko bleibt darin, dass ein Hai aus Neugier an einer mitgeführten Beute zupft oder testet.

Beim Angeln und Hochseefischen

Auch beim Angeln auf hoher See trifft man gelegentlich auf Blauhaie. Für Sport- und Freizeitangler gilt der Blauhai als begehrter Kampffisch, da er energisch an der Angel oder an der Langleine zieht. In der kommerziellen Fischerei werden Blauhaie dagegen oft als lästiger Beifang betrachtet: Sie reißen Anhiebbeute von den Haken oder verfangen sich selbst in Netzen und langen Langleinen. In beiden Fällen nähern sich die Haie vor allem dort, wo Angelköder oder gefangene Fische im Wasser treiben. Weltweit summieren sich die jährlichen Blauhaifänge auf etwa 20 Millionen Tiere – hauptsächlich als unbeabsichtigte Beifänge in Langleinen- und Schleppnetzfischereien.

Haiangriffe des Blauhais auf Menschen

Trotz der beeindruckenden Größe des Blauhais ist das Risiko eines Angriffs auf Menschen äußerst gering. Nach Daten des International Shark Attack File (ISAF) sind weltweit nur 13 unprovozierte Blauhai-Bisse dokumentiert, von denen einige im Rahmen von Flugzeug- oder Schiffsunglücken auftraten. Anfällige Situationen gab es vor allem für Schiffbrüchige und offene Taucher in den Weiten des Ozeans. In Küstennähe kommen Blauhaie kaum vor, weshalb Attacken auf Badegäste oder Küstentaucher praktisch unbekannt und aus ökologischer Sicht eher übertrieben dargestellt sind. Insgesamt bleibt die Gefahr beim Tauchen oder Schwimmen minimal; Blauhaie können allenfalls aus Neugier ein Gegenstand oder eine ungenießbare Beute probeweise anbeißen, was für den Menschen meist keine ernsthafte Verletzung bedeutet.

Bedeutung des Blauhais für die Fischerei

Fangmengen und Beifang

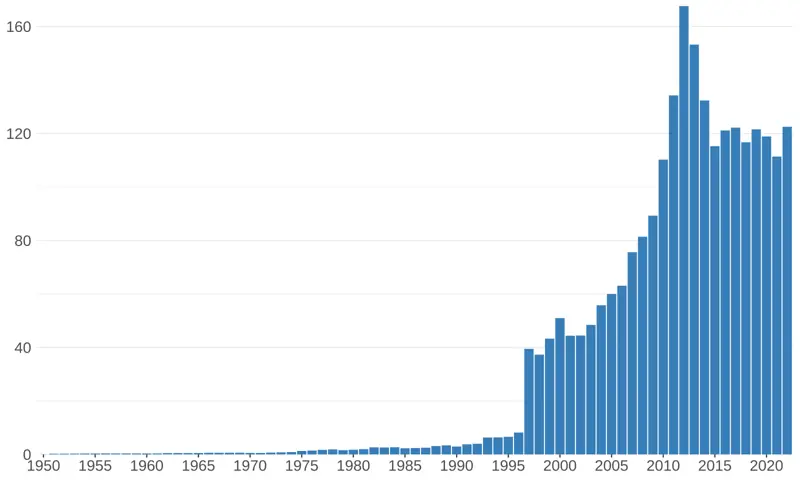

Der Blauhai ist weltweit der am stärksten gefischte Hai. Jährlich werden schätzungsweise rund 20 Millionen Blauhaie gefangen. Seit den 1990er-Jahren sind die globalen Fangmengen rasant gestiegen und erreichten 2013 einen Höchstwert von etwa 137.973 Tonnen. Seither geht die Fangmenge wieder deutlich zurück, was als Hinweis auf eine abnehmende Häufigkeit der Art gewertet wird. Besonders im Atlantik machen Blauhaie mit 85–90 % den Großteil aller kommerziellen Haifänge aus. Diese enormen Fangzahlen beruhen größtenteils auf der Hochseefischerei: Blauhaie verfangen sich als Beifang in Langleinen und Netzen, indem sie an den Köderfischen knabbern oder mitgefangene Fische attackieren. Schätzungsweise sterben auf diese Weise jährlich zwischen 10 und 20 Millionen Blauhaie in Fischereigeräten.

Nutzung und Vermarktung

Das Fleisch des Blauhais hat aufgrund seines hohen Harnsäuregehalts einen ausgeprägten Eigengeschmack und wird weltweit kaum direkt vermarktet. Es findet lediglich in einigen Regionen – etwa in Teilen Südostasiens und Japans – als Lebensmittel Verwendung. Dagegen sind die Haiflossen sehr gefragt: Sie werden auf dem Weltmarkt vor allem für die Zubereitung von Haifischflossensuppe angeboten. Auch die Haut des Blauhais wird verwertet, zum Beispiel als Leder. In vielen Ländern gelangen ganzkörperverarbeitete Blauhai-Produkte auf den Markt, und in der EU mit ihren Finning-Verboten dürfen nur Haie gehandelt werden, von denen keine Flossen abgetrennt wurden. Trotzdem profitierten lange vor allem asiatische Märkte vom hohen Blauhaifang. Wegen der anhaltend hohen Entnahme rangiert der Blauhai heute auf der Roten Liste als potenziell gefährdet

Bedrohung & Schutzstatus

Der Blauhai gehört zu den am weitesten verbreiteten Haiarten der Weltmeere, doch sein Bestand ist zunehmend gefährdet. Trotz seiner weiten Verbreitung machen intensiver Fischereidruck, Beifang und die Nachfrage nach Haiflossen dem pelagischen Räuber schwer zu schaffen.

Hauptursachen für die Gefährdung

Die Bedrohung des Blauhais geht hauptsächlich von menschlicher Nutzung aus. Die Art wird in großem Umfang gezielt befischt oder als Beifang in Langleinen- und Schleppnetzfischereien getötet. Besonders problematisch ist das sogenannte Finning, bei dem den Haien die Flossen abgetrennt werden, bevor der restliche Körper ins Meer zurückgeworfen wird. Da Blauhaie in vielen Regionen der Weltmeere relativ häufig vorkommen, zählen sie zu den am stärksten ausgebeuteten Haiarten. Die hohe Fangquote bleibt auch deshalb bestehen, weil sich ihr Fleisch, ihre Flossen und ihre Haut wirtschaftlich verwerten lassen.

Entwicklung der Bestände

Obwohl genaue globale Bestandszahlen schwer zu ermitteln sind, deuten wissenschaftliche Studien auf einen langfristigen Rückgang der Blauhaipopulationen hin. Besonders im Atlantik und im Mittelmeer ist ein signifikanter Schwund festzustellen. In manchen Regionen wird ein Rückgang von bis zu 70 Prozent innerhalb weniger Jahrzehnte vermutet. Gründe hierfür sind vor allem die geringe Reproduktionsrate und die hohe Entnahme durch die Fischerei. Die Jungtiere benötigen mehrere Jahre bis zur Geschlechtsreife, was den Wiederaufbau der Bestände deutlich verlangsamt.

Schutzmaßnahmen auf internationaler Ebene

Einige internationale Abkommen und Initiativen versuchen mittlerweile, den Blauhai besser zu schützen. So wurde er in das Übereinkommen über wandernde Tierarten (CMS) aufgenommen und unterliegt in mehreren Fischereizonen Fangbeschränkungen. Auch die EU hat Maßnahmen ergriffen, darunter Fangquoten und ein Verbot des Finning. Dennoch sind die bestehenden Regelungen oft unzureichend oder werden nicht effektiv durchgesetzt. Viele Blauhaie sterben weiterhin als unerwünschter Beifang oder gelangen über inoffizielle Märkte in den Handel. Der hohe wirtschaftliche Wert der Flossen erschwert eine konsequente Umsetzung von Schutzmaßnahmen.

IUCN-Bewertung und aktueller Schutzstatus

Die Weltnaturschutzunion IUCN führt den Blauhai in ihrer Roten Liste als „potenziell gefährdet“ (Near Threatened). Diese Einstufung bedeutet, dass die Art zwar noch nicht unmittelbar vom Aussterben bedroht ist, aber in naher Zukunft in eine höhere Gefährdungskategorie aufrücken könnte, wenn sich der Trend fortsetzt. Der Blauhai erfüllt bereits mehrere Kriterien, die auf einen ungünstigen Erhaltungszustand hinweisen. Die Einstufung durch die IUCN basiert auf umfassenden Datenerhebungen zu Fangzahlen, Fortpflanzungsrate, Verbreitungsgebiet und Populationsstruktur.