Der Weißspitzen-Hochseehai (Carcharhinus longimanus) beeindruckt durch seinen markanten Körperbau und seine auffälligen Flossen.

Körperbau, Merkmale & Anatomie

Der Weißspitzen-Hochseehai, wissenschaftlich bekannt als Carcharhinus longimanus, zählt zu den auffälligsten Bewohnern des offenen Ozeans. Mit seinen charakteristischen langen Brustflossen und den namensgebenden weißen Spitzen ist er leicht zu erkennen. Doch hinter dem markanten Erscheinungsbild verbirgt sich ein faszinierender Organismus mit zahlreichen anatomischen Besonderheiten. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf den Körperbau und die Unterschiede zwischen den Geschlechtern dieser Haiart.

Körperbau und Größe

Der Körper des Weißspitzen-Hochseehais ist stromlinienförmig und kraftvoll gebaut – perfekt angepasst an das Leben in der offenen See. Erwachsene Tiere erreichen in der Regel eine Länge zwischen 2,5 und 3,5 Metern. Einige Exemplare können sogar bis zu vier Meter lang werden. Das Gewicht liegt je nach Größe und Geschlecht zwischen 50 und 170 Kilogramm.

Der Körper wirkt im Vergleich zu anderen Haiarten relativ massig. Besonders auffällig sind die sehr langen, abgerundeten Brustflossen, die ihm ein einzigartiges Silhouettenprofil verleihen. Auch die Rücken- und Schwanzflosse erscheinen im Verhältnis zum restlichen Körper überproportional groß.

Flossen und Namensgebung

Namensgebend für den Weißspitzen-Hochseehai sind die auffälligen weißen Spitzen an den Brust-, Rücken-, Schwanz- und Bauchflossen. Diese weißen Markierungen heben sich deutlich vom ansonsten graubraunen bis bronzefarbenen Körper ab. Sie dienen vermutlich der Kommunikation unter Artgenossen und können bei der Jagd helfen, Beutetiere zu verwirren oder zu irritieren.

Die Brustflossen sind nicht nur lang, sondern auch breit und sichelförmig gebogen. Ihre Funktion geht weit über die bloße Stabilisierung hinaus – sie unterstützen aktiv bei Wendemanövern und ermöglichen ein energiesparendes Gleiten durch das Wasser.

Kopf und Sinnesorgane

Der Kopf des Weißspitzen-Hochseehais ist breit und leicht abgeflacht. Die Schnauze ist rundlich geformt, mit kleinen, eng stehenden Nasenöffnungen. Auffällig sind auch die großen, runden Augen, die sich an die wechselnden Lichtverhältnisse in der Hochsee anpassen können.

Wie alle Haie verfügt auch diese Art über ein hochentwickeltes Sinnesarsenal. Die sogenannten Lorenzinischen Ampullen – spezialisierte Rezeptoren im Kopfbereich – ermöglichen das Aufspüren elektrischer Felder, wie sie von Muskelbewegungen potenzieller Beutetiere ausgehen. Auch der Geruchssinn ist extrem fein, was dem Hai erlaubt, Blutspuren über mehrere Kilometer Entfernung zu wittern.

Hautstruktur und Färbung

Die Haut des Weißspitzen-Hochseehais ist mit winzigen, zahnähnlichen Schuppen bedeckt – den sogenannten Plakoidschuppen. Diese verleihen der Haut eine raue Textur und verringern den Wasserwiderstand, wodurch das Tier schneller und effizienter schwimmen kann.

Die Grundfärbung variiert zwischen grau, bronze und olivgrün, wobei die Unterseite stets heller ist. Dieser sogenannte Konterschattungs-Effekt hilft dem Hai, sich sowohl von oben als auch von unten betrachtet besser im Wasser zu tarnen.

Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen

Obwohl sich Männchen und Weibchen des Weißspitzen-Hochseehais äußerlich sehr ähneln, gibt es einige körperliche Merkmale, die eine Unterscheidung ermöglichen. Männliche Haie besitzen sogenannte Klasper – paarige Fortpflanzungsorgane an den Bauchflossen. Diese sind deutlich sichtbar und dienen der Übertragung von Spermien während der Paarung.

Weibchen hingegen weisen in der Regel eine etwas größere Körperlänge auf, vor allem im ausgewachsenen Zustand. Studien zeigen, dass weibliche Weißspitzen-Hochseehaie häufig robuster gebaut sind und eine dickere Haut aufweisen – ein möglicher Schutzmechanismus vor Bissverletzungen durch Männchen während der Paarung.

Verbreitung & Lebensraum

Der Weißspitzen-Hochseehai zählt zu den bekanntesten Bewohnern des offenen Ozeans. Seine auffälligen weißen Flossenspitzen und sein anmutiger Schwimmstil machen ihn nicht nur für Meeresbiologen interessant, sondern auch für Taucher und Naturbegeisterte. Doch wo genau lebt diese Haiart, und welche Faktoren beeinflussen ihren Lebensraum? In diesem Artikel werfen wir einen genauen Blick auf das geografische Verbreitungsgebiet und die ökologischen Anforderungen des Carcharhinus longimanus.

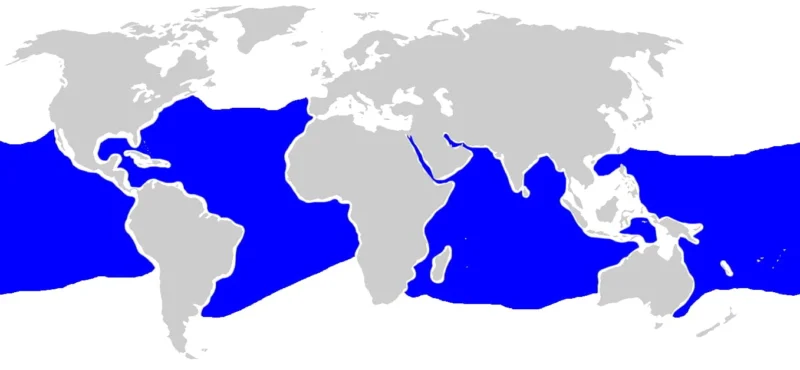

Weltweite Verbreitung in tropischen und subtropischen Gewässern

Der Weißspitzen-Hochseehai ist nahezu weltweit in allen tropischen und subtropischen Meeresregionen anzutreffen. Sein bevorzugter Lebensraum erstreckt sich rund um den Äquator und reicht etwa von 30 Grad nördlicher bis 30 Grad südlicher Breite. Dabei kommt er sowohl im Atlantik als auch im Indischen und Pazifischen Ozean vor.

Typische Fundorte sind unter anderem die Karibik, das Rote Meer, die Küsten Ostafrikas, die Gewässer rund um Indonesien sowie der zentrale Pazifik. Auch im Golf von Mexiko und im westlichen Atlantik entlang der amerikanischen Ostküste wird die Art regelmäßig beobachtet.

Ein typischer Bewohner der Hochsee

Im Gegensatz zu vielen anderen Haiarten bevorzugt der Weißspitzen-Hochseehai nicht küstennahe Flachwasserzonen, sondern lebt hauptsächlich im offenen Ozean. Diese sogenannte pelagische Lebensweise bedeutet, dass er sich meist weit entfernt von Festland oder Korallenriffen aufhält. Oft wird er in Tiefen von bis zu 150 Metern gesichtet, wobei er sich bevorzugt in oberen Wasserschichten zwischen 0 und 70 Metern bewegt.

Besonders in Regionen mit ausgeprägten Temperaturunterschieden zwischen Wasser- und Luftschicht ist der Hai häufig nahe der Oberfläche anzutreffen. Dort profitiert er von den dort zahlreich vorkommenden Beutetieren wie Tintenfischen, fliegenden Fischen und anderen Schwarmfischen.

Temperatur- und Sauerstoffansprüche

Als wärmeliebende Art bevorzugt der Weißspitzen-Hochseehai Wassertemperaturen zwischen 20 und 28 Grad Celsius. In kälteren Gewässern ist er nur selten anzutreffen. Seine Aktivität ist eng an die Umgebungstemperatur gekoppelt, da sein Stoffwechsel als wechselwarmes Tier stark temperaturabhängig ist.

Auch der Sauerstoffgehalt des Wassers spielt eine wichtige Rolle für seinen Lebensraum. In sauerstoffarmen Zonen, wie sie etwa in bestimmten Tiefseebereichen vorkommen, hält sich die Art kaum auf. Stattdessen bevorzugt sie gut durchmischte Wasserschichten mit ausreichendem Sauerstoffgehalt.

Wanderverhalten und Orientierung

Der Weißspitzen-Hochseehai gilt als eher stationär als viele andere Hochseehaie. Zwar unternimmt er durchaus größere Strecken auf der Suche nach Nahrung, doch langfristige saisonale Wanderungen wie bei anderen Arten sind bisher kaum dokumentiert. Viele Individuen scheinen über längere Zeiträume in bestimmten Ozeanregionen zu verbleiben.

Zur Orientierung nutzt der Hai eine Kombination aus verschiedenen Sinnen. Magnetfeldwahrnehmung, Temperaturgradienten, Strömungen und chemische Signale im Wasser helfen ihm, sich auch über weite Distanzen zu orientieren. Trotz der scheinbaren Weite seines Lebensraums kennt er dessen Struktur und Dynamik erstaunlich genau.

Beeinflussung durch Umweltveränderungen

Wie viele pelagische Arten ist auch der Weißspitzen-Hochseehai empfindlich gegenüber Veränderungen im marinen Ökosystem. Steigende Wassertemperaturen, Überfischung und zunehmende Verschmutzung der Ozeane beeinflussen seinen Lebensraum zunehmend. In manchen Regionen wurden in den letzten Jahrzehnten Rückgänge in den Sichtungszahlen beobachtet, was auf veränderte Umweltbedingungen und menschliche Einflüsse zurückzuführen ist.

Insbesondere die kommerzielle Hochseefischerei, bei der der Hai häufig als Beifang in Fischernetzen landet, hat seine Bestände vielerorts stark dezimiert. Der Verlust großer zusammenhängender Lebensräume und die Störung seiner Bewegungsmuster können langfristig gravierende Auswirkungen auf die Art haben.

Anpassungskünstler der offenen Meere

Der Weißspitzen-Hochseehai ist ein faszinierendes Beispiel für die Anpassung an das Leben in der offenen See. Sein Verbreitungsgebiet reicht über weite Teile der Weltmeere, doch seine ökologische Nische ist klar definiert. Die Kombination aus tropischen Temperaturen, sauerstoffreichen Wasserschichten und freiem Raum macht den Ozean zu seinem idealen Zuhause. Doch genau dieser Lebensraum ist heute zunehmend bedroht. Um diese eindrucksvolle Haiart langfristig zu erhalten, ist ein besseres Verständnis ihrer Lebensweise und ihrer ökologischen Bedürfnisse unerlässlich.

Lebensweise, Ernährung & Fortpflanzung

Der Weißspitzen-Hochseehai gilt als einer der charismatischsten Bewohner der offenen Meere. Mit seiner markanten Erscheinung und seinem ruhigen, aber entschlossenen Schwimmstil zieht er nicht nur die Aufmerksamkeit von Forschenden auf sich, sondern fasziniert auch Taucher weltweit. In diesem Beitrag werfen wir einen genaueren Blick auf seine Lebensweise, seine Jagdstrategien und die Fortpflanzung dieser außergewöhnlichen Haiart.

Verhalten in der Hochsee

Der Weißspitzen-Hochseehai lebt bevorzugt im offenen Ozean, fernab von Küstenregionen und Korallenriffen. Dort bewegt er sich meist ruhig durch die oberen Wasserschichten. Sein Verhalten gilt als neugierig und in bestimmten Situationen sogar angriffslustig, vor allem wenn Nahrungsquellen in unmittelbarer Nähe sind.

Obwohl er oft als Einzelgänger beschrieben wird, zeigen sich in freier Wildbahn gelegentlich kleinere Gruppen, insbesondere wenn reichlich Nahrung vorhanden ist. Dann kommt es zu einer auffälligen sozialen Dynamik, bei der Dominanzverhalten und Futterkonkurrenz eine Rolle spielen. In solchen Momenten kann der sonst gemächlich wirkende Hai erstaunlich agil und durchsetzungsstark auftreten.

Jagdverhalten und Nahrung

Der Weißspitzen-Hochseehai ist ein opportunistischer Jäger. Das bedeutet, er nutzt jede Gelegenheit, um an Nahrung zu gelangen, und passt seine Jagdstrategie flexibel den jeweiligen Bedingungen an. Er ernährt sich hauptsächlich von Knochenfischen, Tintenfischen, fliegenden Fischen und Krebstieren. Gelegentlich frisst er auch Aas oder erbeutet kleinere Haie und Rochen.

Seine langen Brustflossen ermöglichen ihm eine effiziente Gleitbewegung durch das Wasser, wodurch er mit wenig Energieaufwand große Strecken zurücklegen kann. Bei der Jagd nutzt er seine hervorragenden Sinne: Neben dem Geruchssinn und der Fähigkeit zur Wahrnehmung elektrischer Felder ist auch seine Sehkraft für das Aufspüren von Beute von Bedeutung.

In Gebieten mit hoher Beutedichte – etwa rund um treibende Fischschwärme oder Walfall-Stellen – kann der Hai sehr aktiv und konkurrenzbetont werden. Dann zeigt er auch ein ausgeprägtes Schnappverhalten, bei dem er gezielt nach bewegten Objekten greift.

Fortpflanzung: Lebendgebärende Strategie

Wie viele Arten der Gattung Carcharhinus ist der Weißspitzen-Hochseehai lebendgebärend. Das bedeutet, die Embryonen entwickeln sich im Körper der Mutter und werden vollständig entwickelt zur Welt gebracht. Diese Fortpflanzungsstrategie wird als vivipar bezeichnet und ist in der Haiwelt weit verbreitet.

Die Tragzeit beträgt etwa neun bis zwölf Monate. Während dieser Zeit werden die Embryonen über eine Dottersack-Plazenta mit Nährstoffen versorgt – eine Form der Versorgung, die der Plazenta bei Säugetieren funktional ähnelt. Am Ende der Tragzeit bringt das Weibchen meist zwischen einem und fünf Jungtiere zur Welt. Diese sind bei der Geburt bereits über einen halben Meter lang und vollständig selbstständig.

Die Fortpflanzung erfolgt nicht saisonal gebunden, sondern ist von den individuellen Lebensbedingungen der Tiere abhängig. Männchen besitzen sogenannte Klasper – paarige Begattungsorgane an den Bauchflossen – mit denen sie das Weibchen während der Paarung befruchten. Das Verhalten während der Paarung kann rau sein und geht oft mit Bissspuren einher, weshalb Weibchen eine deutlich dickere Haut aufweisen als Männchen.

Wachstum und Überlebenschancen der Jungtiere

Die Jungtiere des Weißspitzen-Hochseehais sind bei der Geburt gut entwickelt, jedoch anfällig für Fressfeinde wie größere Haie oder Thunfische. Sie wachsen relativ langsam und erreichen ihre Geschlechtsreife erst mit etwa sechs bis acht Jahren. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei rund 15 Jahren, kann jedoch unter natürlichen Bedingungen auch darüber hinausgehen.

Da sich die Art nur langsam fortpflanzt und wenige Nachkommen pro Wurf zur Welt bringt, ist sie besonders anfällig für Bestandsrückgänge. Jeder Verlust eines geschlechtsreifen Tieres hat direkte Auswirkungen auf die Stabilität der Population.

Ein anpassungsfähiger Jäger mit sensibler Fortpflanzung

Der Weißspitzen-Hochseehai ist perfekt an das Leben im offenen Meer angepasst. Mit seiner flexiblen Jagdstrategie, seinem sozialen Verhalten und seiner ausgefeilten Fortpflanzung gehört er zu den faszinierendsten Arten des pelagischen Ökosystems. Gleichzeitig macht ihn seine langsame Reproduktionsrate anfällig für Umweltveränderungen und menschlichen Einfluss. Wer mehr über diesen Hai erfährt, erkennt schnell, wie wichtig der Schutz dieser einzigartigen Art für das Gleichgewicht im Ozean ist.

Menschen & Weißspitzen-Hochseehaie

In beliebten Tauchgebieten wie dem Roten Meer oder Teilen des Indopazifik wird der Weißspitzen-Hochseehai immer häufiger bewusst aufgesucht. Er gilt als relativ leicht zu beobachten, da er oft an der Oberfläche patrouilliert und sich nur selten von Tauchern gestört zeigt. Anders als viele Haiarten flieht er nicht sofort, sondern nähert sich ruhig und interessiert. Diese neugierige Art macht ihn für viele Taucher zu einem Highlight – gleichzeitig birgt sie jedoch auch ein gewisses Risiko.

Der Hai ist kein aggressiver Jäger, der Menschen gezielt angreift, doch er untersucht alles, was als potenzielle Beute infrage kommt. Dazu gehören auch ungewohnte Formen im Wasser, glänzende Ausrüstung oder isolierte Schwimmer. Er schwimmt langsam heran, bleibt oft in der Nähe und tastet gelegentlich mit vorsichtigen Bissen nach – ein Verhalten, das unter Wasser beunruhigend wirken kann, aber meist keine unmittelbare Gefahr darstellt.

Wenn Neugier zur Gefahr wird: dokumentierte Zwischenfälle

In der Geschichte des modernen Tauchens und der Seefahrt gibt es eine Reihe dokumentierter Vorfälle, bei denen der Weißspitzen-Hochseehai in kritische Situationen verwickelt war. Besonders bekannt ist sein Verhalten gegenüber Schiffbrüchigen. Während des Zweiten Weltkriegs berichteten Überlebende von Torpedierungen im Pazifik immer wieder von Haiangriffen – viele davon wurden dem Weißspitzen-Hochseehai zugeschrieben.

Diese Szenarien haben eine einfache Erklärung: Schiffbrüchige treiben oft stunden- oder tagelang regungslos an der Wasseroberfläche – in genau dem Lebensraum, in dem dieser Hai jagt. In der Abwesenheit anderer Beutequellen reagiert er instinktiv auf die ungewohnte Präsenz. In solchen Ausnahmefällen kann es zu aggressivem Verhalten kommen, das durch Hunger, Stress und Revierverhalten ausgelöst wird.

In jüngerer Zeit wurden vereinzelt Zwischenfälle mit Schnorchlern und Tauchern gemeldet. Häufig stehen sie im Zusammenhang mit Fütterungen, sogenannten „Shark Feeds“, die die Tiere an Menschen gewöhnen und ihr natürliches Verhalten verändern. Wird ein Weißspitzen-Hochseehai durch wiederholte Fütterung konditioniert, kann er Menschen zunehmend mit Futterquellen assoziieren – ein gefährlicher Mechanismus.

Typisches Verhalten bei Interaktion mit Menschen

Der Weißspitzen-Hochseehai zeigt eine Reihe klar erkennbarer Verhaltensmuster, wenn er auf Menschen trifft. Er bewegt sich langsam und kontrolliert, zieht weite Kreise und nähert sich oft mehrfach an. Dabei tastet er mit den Flossen und der Schnauze, bleibt aber in der Regel ruhig. In seltenen Fällen ändert sich das Verhalten abrupt – etwa wenn ein Taucher panisch reagiert oder hektisch an die Oberfläche schwimmt. Dann kann das Tier kurzfristig in ein aktiveres, fordernderes Muster wechseln.

Wichtig zu verstehen ist: Der Hai ist kein „Jäger auf Menschen“. Vielmehr versucht er, potenzielle Objekte zu identifizieren – und tastet sich dabei an die Grenze zwischen Neugier und Jagdverhalten heran. Je nach Erfahrung, Situation und Umgebung kann diese Grenze unterschiedlich schnell überschritten werden.

Respekt und Vorsicht – kein Platz für Panik

Experten raten dazu, bei Begegnungen mit dem Weißspitzen-Hochseehai ruhig und kontrolliert zu bleiben. Ein klarer Blickkontakt, das Vermeiden hektischer Bewegungen und das Halten der eigenen Position im Wasser helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Besonders wichtig ist es, nie alleine zu tauchen und nicht an der Oberfläche zu treiben, wenn ein Hai sichtbar ist.

Das gezielte Anfüttern sollte unterbleiben. Es mag spektakuläre Bilder liefern, kann aber das natürliche Verhalten des Hais langfristig negativ beeinflussen. Tourenanbieter und Taucher sollten stattdessen auf Beobachtung aus respektvoller Distanz setzen – eine Praxis, die für alle Beteiligten sicherer und nachhaltiger ist.

Faszination mit Verantwortung

Der Weißspitzen-Hochseehai ist ein eindrucksvoller Bewohner der Hochsee, dessen Verhalten gegenüber Menschen zwischen vorsichtiger Neugier und potenzieller Gefährdung schwankt. Begegnungen unter Wasser können unvergesslich sein – wenn sie mit dem nötigen Respekt und Verständnis stattfinden. Als Taucher oder Beobachter sollte man sich bewusst sein, dass man dem Hai in seinem natürlichen Lebensraum begegnet. Wer sich diesem Erlebnis mit Umsicht nähert, erlebt die Schönheit dieser Art – ohne sie oder sich selbst in Gefahr zu bringen.

Gefährdung & Populationsentwicklung

Kaum eine andere Haiart hat in den vergangenen Jahrzehnten einen so dramatischen Rückgang erlebt wie der Weißspitzen-Hochseehai. Noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts war er einer der am häufigsten vorkommenden pelagischen Haie der tropischen Ozeane. Heute gilt Carcharhinus longimanus laut der Weltnaturschutzunion IUCN als „vom Aussterben bedroht“. Doch welche Ursachen stecken hinter diesem dramatischen Schwund? Wie steht es aktuell um seine Populationen? Und welche Maßnahmen könnten helfen, den Rückgang aufzuhalten? Dieser Beitrag beleuchtet die Gefährdungslage und die Entwicklung dieser eindrucksvollen Haiart.

Ein Rückgang in alarmierendem Ausmaß

Wissenschaftliche Studien und Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Bestände des Weißspitzen-Hochseehais weltweit um bis zu 90 Prozent zurückgegangen sind – in manchen Regionen sogar um über 98 Prozent. Besonders betroffen ist der westliche Atlantik, wo die Art einst in großen Zahlen vorkam. Heute gilt sie dort als selten. Auch im Pazifik und im Indischen Ozean ist der Hai nur noch vereinzelt zu sehen.

Dieser Rückgang ist umso beunruhigender, da der Weißspitzen-Hochseehai eine entscheidende Rolle im marinen Nahrungsnetz spielt. Als Spitzenprädator reguliert er das Gleichgewicht der Ozeanökosysteme. Sein Verschwinden hätte weitreichende Folgen für die Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht in der Hochsee.

Ursachen der Gefährdung

Die Hauptursache für die drastische Abnahme der Bestände ist die kommerzielle Fischerei. Der Weißspitzen-Hochseehai wird in vielen Regionen der Welt gezielt gefangen oder als Beifang in Thunfisch- und Schwertfisch-Fangflotten getötet. Seine großen Brustflossen sind besonders begehrt im internationalen Flossenhandel. In manchen Märkten erzielen sie hohe Preise, was ihn zu einem attraktiven Ziel für Fischer macht.

Hinzu kommt, dass der Hai aufgrund seiner neugierigen Art leicht zu fangen ist. Er nähert sich Booten und Ködern ohne große Scheu – ein Verhalten, das ihn anfällig für gezielte Fischereiaktionen macht. Auch illegale Fangmethoden und unregulierte Fischereizonen tragen zum Rückgang bei.

Biologische Schwächen als Risikofaktor

Wie viele andere Haiarten vermehrt sich der Weißspitzen-Hochseehai nur langsam. Weibchen gebären nach einer langen Tragzeit von bis zu zwölf Monaten meist nur wenige Jungtiere. Diese geringe Reproduktionsrate macht es der Art nahezu unmöglich, sich von massiven Verlusten rasch zu erholen.

Zudem erreichen die Tiere ihre Geschlechtsreife erst nach mehreren Jahren. Ein signifikanter Verlust geschlechtsreifer Weibchen wirkt sich deshalb unmittelbar und langfristig auf die Regeneration der Populationen aus. Dieser biologische Nachteil in Kombination mit menschlichem Druck erhöht das Aussterberisiko erheblich.

Schutzmaßnahmen und internationale Einstufung

Aufgrund des dramatischen Rückgangs wurde der Weißspitzen-Hochseehai im Jahr 2019 von der IUCN als „Critically Endangered“ eingestuft. Das ist die höchste Gefährdungskategorie vor dem Aussterben in freier Wildbahn. Auch in internationalen Artenschutzabkommen wurde die Art aufgenommen. So steht sie unter anderem im Anhang II des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES), was ihren internationalen Handel stark reguliert.

Einige Länder haben bereits nationale Fangverbote erlassen oder Schutzgebiete eingerichtet. In bestimmten Fischereizonen gelten Auflagen, um die Beifangrate zu reduzieren. Dazu zählen beispielsweise die Verwendung spezieller Haken oder der Einsatz von Beobachtern an Bord der Fangschiffe. Dennoch bleiben solche Maßnahmen oft lückenhaft oder schwer zu kontrollieren – insbesondere in internationalen Gewässern.

Forschung und Öffentlichkeitsarbeit

Ein weiterer wichtiger Baustein im Schutz des Weißspitzen-Hochseehais ist die wissenschaftliche Forschung. Durch Satellitentelemetrie, genetische Studien und Beobachtungsdaten versuchen Forschende, das Verhalten und die Wanderbewegungen dieser Haiart besser zu verstehen. Diese Erkenntnisse sind entscheidend, um effektive Schutzmaßnahmen zu entwickeln und bestehende Regelungen anzupassen.

Auch die Aufklärung der Öffentlichkeit spielt eine wichtige Rolle. Viele Menschen wissen nicht, wie stark bedroht diese Haiart ist und wie zentral ihre Rolle im Ökosystem ist. Filme, Reportagen und Bildungsinitiativen können dazu beitragen, das Bewusstsein zu stärken und den gesellschaftlichen Druck auf Politik und Fischerei zu erhöhen.

Zeit zum Handeln

Der Weißspitzen-Hochseehai ist ein Symbol für die stille Krise in den Weltmeeren. Sein dramatischer Rückgang ist kein Einzelfall, sondern ein Zeichen für ein tiefer liegendes Problem: die Übernutzung der offenen Ozeane. Wenn wir diesen faszinierenden Hochseejäger für künftige Generationen erhalten wollen, braucht es verbindliche internationale Schutzregelungen, nachhaltige Fischereipolitik und eine stärkere Sensibilisierung der Gesellschaft. Noch ist es nicht zu spät – aber das Zeitfenster wird kleiner.